央广网大连6月21日消息(记者 王松)大连市政府新闻办20日召开“贯彻党的二十大精神——找差距查不足明方向抓提升 实施全面振兴新突破三年行动”主题系列新闻发布会第五场——构建协调发展新格局,邀请大连市发展和改革委员会副主任兰良生,大连市农业农村局党组成员、市委农村工作领导小组办公室专职副主任孙晋,大连市海洋发展局总经济师苗晓伟介绍有关情况。

新闻发布会现场(央广网发 雪林 摄)

引领辽宁沿海经济带加快建设,成为高质量发展的主引擎

大连市发展和改革委员会副主任兰良生在发布会上介绍,推进辽宁沿海经济带高质量发展,是党中央战略部署的重大举措,是全省构建“一圈一带两区”区域发展新格局的重要任务。大连认真落实省委省政府提出的“一圈一带两区”区域协调发展战略,切实担当起“一核”引领辽宁沿海经济带高质量发展和当好新时代东北振兴“跳高队”责任,率先突破、主动争先,做强做大经济规模,提升城市发展能级和核心竞争力,引领辽宁沿海经济带加快建设成为高质量发展的主引擎,切实把党中央、国务院及省委省政府决策部署变成高质量发展的生动实践。

谋划推进沿海经济带高质量发展,围绕《辽宁沿海经济带高质量发展规划》和《辽宁省“一圈一带两区”区域协调发展三年行动方案》,大连市牵头召开沿海经济带工作推进会议,制定《大连市贯彻落实<辽宁沿海经济带高质量发展规划>三年行动方案(2022-2024年)》,提出了138项具体任务举措,明确了总体目标、工作任务、保障措施及责任主体。

今年,围绕辽宁省实施全面振兴新突破三年行动的部署,在大连市制定的《辽宁全面振兴新突破大连行动方案(2023-2025年)》中,将“推进辽宁沿海经济带六城市高质量协同发展”作为重点工作纳入其中,同时在辽宁全面振兴新突破大连行动指挥部区域协调发展专项推进组的架构下,编制2023年区域发展行动清单和任务分解表,建立了按任务、部门、节点进行调度的工作推进机制,确保高质量建设沿海经济带各项工作任务落实落地。

大连市建立完善沿海六市协同发展体制机制。建立高效协同的三级联动机制,大连市会同沿海五市,构建了联席会议制度,制定了《辽宁沿海经济带六城市联席会议章程》,明确了联席会议组织机构、职责任务和保障制度,各市设立沿海经济带办公室,构建了“上下联动、三级运作、统分结合、各司其职”的工作机制;组建实体化联席会议办公室,由大连市发起、沿海六市共商,共同组建辽宁沿海经济带六城市联席会议办公室,联席会议办公室日常工作人员由沿海六市联合选派,目前,各市选派工作人员已到大连市集中办公。

共商协同联动重点领域,按照首届辽宁沿海经济带工作推进会议精神,六市共同探索提出了促进规划制定、产业发展、科技创新、开放合作、民生事业、制度创新的“六项协同机制”;围绕优化营商环境、社会信用建设、海洋环境保护监测与治理、科技创新共享平台合作等相互之间签署了“六项合作协议;大连市还向沿海五市发出了加快实现沿海六市旅游景区门票互惠,就医门诊及购药费用个人账户直接结算,跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同等“八项倡议”。

大连市发展和改革委员会副主任兰良生(央广网发 雪林 摄)

大连市推动沿海六市协调联动取得积极成效。

按照《辽宁沿海经济带高质量发展规划》赋予大连市的“一核引领”重要使命,在做好“十个新突破、三年过万亿”的同时,积极发挥承接省专项推进组部署、联动各市沿海办抓落实的作用,大连市坚持政策体系协调性和“一张蓝图绘到底”原则,推进落实“六项协同机制”取得积极成效。

产业互嵌耦合步伐加快,“长兴岛-辽东湾-锦州湾”世界级石化及精细化工产业带加快建设,沿海六市全部119家A级旅游景区给予六市旅行社门票优惠,“海上游辽宁”项目前期工作已启动;科技研发创新平台实现共享,辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室正式揭牌,沿海各市与大连市高校合作建立了10余个实质性产学研联盟;开放合作进一步深化,大连、营口自贸片区联动不断强化,辽港集团推出铁矿石组合港转水业务,大商所大宗商品仓单登记中心成功上线,2022年支持沿海六市20家企业开展了22个“企风计划”项目;基本民生事业实现互通共享,医疗保障高效互通,大连与丹东、大连与锦州分别实现异地安置“两城一家”同等比例报销,组建辽宁沿海经济带大医学影像平台,建立了覆盖沿海六市39家医院的医学影像联盟;协同制度创新实现突破,牵头研发并上线运行“区域通办”系统,40项高频事项实现“通办”,开设专窗及办理地点148个,共同签署了《沿海经济带知识产权一体化发展协作协议书》,建立海洋生态环境共享机制,共同保障临界区域海洋环境质量。

兰良生介绍,下一步,大连市将认真贯彻落实国家和辽宁省关于区域协调发展的有关工作部署,深入推进沿海经济带高质量发展。按照辽宁全面振兴新突破大连行动有关要求,在做大做强经济规模的同时,进一步优化产业结构,加快高质量发展,更好发挥大连在辽宁沿海经济带建设中的“一核引领”作用。健全完善协同工作机制,围绕“六项协同机制”,发挥各地比较优势,建立重点领域任务分工牵头机制。加强城际对接研究,谋划推动跨区域基础设施项目。提高产业协同发展水平,加强产业分工协作,明确精细化工延链补链方向及产业空间布局,合力培育氢燃料电池汽车市场。促进文旅体一体化发展,全面推进“海上游辽宁”项目。持续深化公共服务“同城待遇”,推动沿海各市实现数据互通查询和调用,高频电子证照异地调用核验,开通异地就医人员门诊慢特病认定和做好高值药品互认。

大连市海洋发展局总经济师苗晓伟(央广网发 雪林 摄)

着力构建现代海洋产业体系 海洋强市建设三年行动开局良好

大连市海洋发展局总经济师苗晓伟在答记者问环节介绍,为加快海洋强市建设,2022年,市委、市政府大力推进海洋领域体制机制改革,设立了市委海洋发展委员会、组建了市海洋发展局,实施了海洋强市三年行动,开启了大连市建设海洋强市新征程。去年,全市实现海洋经济总产值3839.6亿元,海洋生产总值1317.4亿元,同比增长9.4%,海洋经济贡献率达到19%,海洋强市建设三年行动开局良好。

大连市打造“3+5+N”产业格局。大连海洋经济产业门类较为齐全,三次产业结构整体较为稳定,现已形成以海洋旅游、海洋渔业和海洋化工三大海洋产业为主导,以海洋交通运输、海洋工程装备制造、海洋药物和生物制品、海洋水产品加工、海洋船舶五大产业为支撑,多个海洋产业为补充的发展格局。

提升科技创新能力。依托77个国家、省、市级重点实验室、科技创新中心,以及100余家海洋科技创新企业,大力实施科技兴海行动。2022年,全市海洋科技领域立项32项,获省揭榜挂帅科技重点专项立项5个,支持海洋领域科技人才创新项目24个。推动建设海岸和近海工程国家重点实验室,开工建设北方海洋数据应用工程中心。成功举办全国水下机器人大赛和全国智能无人艇搜救大赛等系列活动。

优化综合服务环境。出台“优化用海服务 保障用海项目”十项承诺,建立项目储备库,设立重大用海项目服务专班和保障专员,实行容缺受理,全方位提供“保姆式”服务,有效保障了全市重大涉海项目尽快落地。

保护海洋生态环境。坚决打好渤海黄海综合治理攻坚战,持续推进“蓝色海湾”整治行动和海岸带保护修复。2022年,全市近岸海域优良水质比例达到97.2%,大连金石滩湾入选全国首批8个美丽海湾案例。同时,强化水生生物资源养护,全年增殖放流各类苗种30亿尾以上,斑海豹、黑脸琵鹭等珍稀濒危物种得到有效保护。

苗晓伟介绍,下一阶段,大连市将深入贯彻落实国家、省、市海洋发展工作部署,继续深入实施海洋强市建设三年行动,清单化项目化落实海洋建设八大行动和25项具体工程,着力构建现代海洋产业体系,加快建设具有国际影响力、竞争力的现代海洋强市。

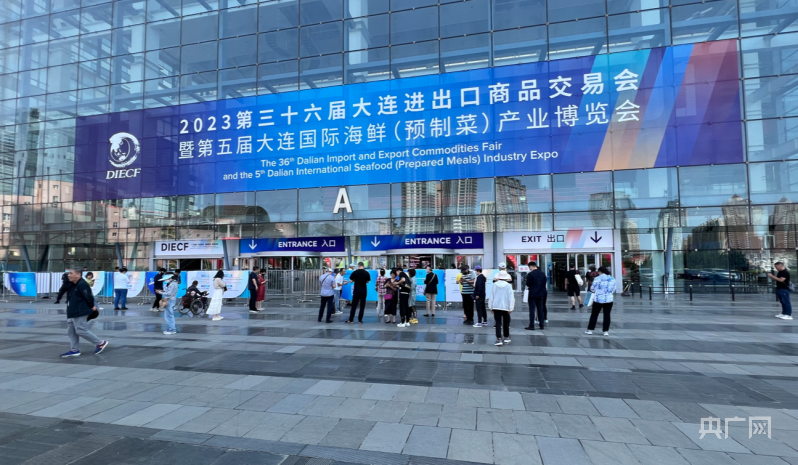

第五届大连国际海鲜(预制菜)产业博览会(央广网记者 王松 摄)

“八链八区百点” 大连海鲜预制菜产业驶入快车道

答记者问环节,苗晓伟还对大连预制菜产业发展做了介绍。他表示,发展预制菜产业,是贯彻落实“大食物观”的具体行动。按照市委、市政府工作部署,全市组建了市县两级工作专班,成立了预制菜行业协会和海洋食品与生物制品产业联盟,出台了预制菜产业集群行动方案,今年5月,中国水产流通与加工协会正式授予大连“中国海鲜预制菜之都”区域特色品牌称号,标志大连海鲜预制菜产业驶入快车道。

大连市着力打造大连品牌。连续召开中国预制菜产业科技创新大会、大连海鲜预制菜品牌云展交易会、品牌源头企业直播沙龙、百款预制菜评比、新品直播推介会、专场展销会等一系列特色宣传推介活动。同时,筹建大连市和上海市预制菜品牌体验中心,联合企业高校共同筹建大连预制菜联合研发基地,全面推广和培育“连味珍鲜”区域公用品牌。

研究制定政策。结合大连市实际,拟制了《大连市加快推进预制菜产业高质量发展八条措施》,围绕减税降费、金融服务、优化营商环境等多个领域鼓励预制菜企业扩大生产规模,研发新型产品,激发预制菜主体的市场活力。

推进园区建设。加快推动大连辛寨子高端食品产业园、辽渔集团预制菜产业园、金普三十里堡现代产业园、旅顺双岛食品产业园等预制菜产业园区建设,以园区为依托,对标业界百强龙头企业,开展专题招商,大力引进优质企业落户,做强预制菜产业集群。

促进产业提升。围绕成立预制菜产业基金、制定行业标准、新产品研发、包装设计等,依托相关协会、企业和科研院所成立了相关咨询工作组和团队,统筹推进各领域创新发展,系统提升大连预制菜产业竞争力。

苗晓伟表示,下一步,全市将按照市委、市政府的工作部署,围绕构建“八链八区百点”海鲜预制菜体系,加快出台支持政策,以产业园区为龙头,以提升产业研发能力建设为核心,重点扶持头部企业创新发展,打响“中国海鲜预制菜之都”品牌。

大连市农业农村局党组成员、市委农村工作领导小组办公室专职副主任孙晋(央广网发 雪林 摄)

开展农村环境净化整治,推进宜居宜业和美乡村建设

大连市农业农村局党组成员、市委农村工作领导小组办公室专职副主任孙晋在答记者问环节介绍,近年来,大连将农村人居环境整治作为实施乡村振兴的有力抓手,先后开展三年攻坚行动和五年提升行动,农村人居环境质量明显改善,广大农民群众幸福感、获得感、安全感不断提升。今年以来,按照省委、省政府工作部署,市委农办、市人居办统筹协调各地区、各部门,深入开展农村环境净化整治工作,推进宜居宜业和美乡村建设,助力乡村振兴取得新突破。

大连市不断完善农村生活垃圾治理体系。进一步健全“户分类、村收集、镇转运、县处理”的农村生活垃圾治理体系。在长海县建设并投入使用12座生活垃圾“低温热解”小型化、分散化处理设施,日处理能力达到44吨,满足垃圾处理需求。建成后,全市农村生活垃圾处置体系实现全覆盖。“十四五”期间,计划新增垃圾终端建设项目4个,日处理能力2750吨。

开展积存垃圾专项清理整治。针对村屯内外、房前屋后、交通沿线、河塘沟渠等重点部位,按照“全面排查、建立台账、整治销号、回访督导”的工作步骤,全面清理整治积存垃圾。截至目前,出动人员21.3万人次、车辆6.6万台次、清理生产生活垃圾10.7万吨、水体垃圾16.2万立方米、沟渠1.7万公里,有效解决了农村环境脏乱差问题。

梯次推进农村生活污水治理。在全市12个行政村实施农村生活污水处理设施或接入城镇污水管网工程建设,提升农村生活污水收集处理能力。年底前,全市农村生活污水治理率达到70%。开展农村黑臭水体排查整治拉网式排查,采取控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等措施,治理消除农村黑臭水体7处,推动农村生活环境建设。

持续提升改善村容村貌。深入开展村庄清洁行动,由“清脏”向“治乱”拓展,由公共空间向屋内庭院延伸,全面清理私搭乱建、乱涂乱画、乱停乱放和死角盲区,实现“扫干净、码整齐、清沟渠、促转化”。截至目前,开展进村入户宣传2.6万场次、清理“三堆”3.89万个,整治环境问题点位3632处,完成“四旁”植树200万株,村庄面貌焕然一新。

孙晋表示,下一步,大连市将深入推广应用浙江“千万工程”经验做法,把农村环境净化整治运用到主题教育措施安排中,确保如期完成农村人居环境整治的提升任务目标。“十四五”时期,实现农村生活垃圾运维体系常态化运转、生活污水治理率达到75%、农村自来水普及率达到88%、省级美丽宜居村基本实现全覆盖,农村基础设施建设和农村公共服务水平进一步提升,让农民群众就地过上现代文明生活。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容